Questa conversazione è un estratto dal nuovo numero della rivista aut aut Prove di spiritualità politica.

L'idea di questo fascicolo nasce dal desiderio di condividere una riflessione sul rapporto tra “io” e “noi”: esiste un nesso tra la dimensione soggettiva e quella collettiva? Tra i processi di trasformazione personale e quelli in cui ci si raccoglie e si avanza insieme per provare a cambiare il mondo? Si tratta senz’altro – in ogni caso è l’ipotesi da cui siamo partiti – di uno dei problemi più acuti e sensibili del nostro tempo. Se provassimo per esempio a chiederci se, per fare filosofia e fare politica, sia davvero sufficiente “parlare” o “scrivere” di filosofia e di politica? È così che abbiamo deciso di provarci, cercando di condividere il più possibile questo esercizio attraverso le pagine di “aut aut”. Le prove cui si fa riferimento nel titolo del fascicolo hanno il sapore impreciso, balbettante, precario degli esercizi che precedono l’andata in scena; ma sono anche l’esperienza stessa del provarci, di averci provato o di stare magari ancora lì a provarci.

Pur rivisitando alcuni “luoghi” della ricerca foucaultiana, nel fascicolo la presenza di Foucault è una sorta di filigrana, e soprattutto l’uso che se ne fa è fondamentalmente centrifugo. Dallo psichiatra che riflette anche in termini soggettivi sulla sua esperienza di superamento del manicomio, alla criminologa che lavora a fianco dei detenuti accusati di “terrorismo islamico” nelle carceri belghe; dai rituali delle streghe neopagane americane, attive nel movimento no-global, al ricercatore che indaga sul movimento lgbt, intrattenendosi con uno psicoanalista sulla problematica articolazione tra identità militante e tecniche di sé; dallo storico che riflette sul senso del suo essere “foucaultiano”, alle riflessioni di un sociologo dinanzi alla “presa di parola” di un operaio dell’Ilva di Taranto, protagonista di una complessa riconfigurazione della sua identità personale e militante: zone d’intensità specifiche, ma in rapporto osmotico tra loro, nelle quali la riflessione sulla “spiritualità politica” prova a intrecciarsi con le esperienze concrete che essa permette forse di guardare sotto una luce diversa. [Di Vittorio, Manna, Muni, Troilo]

Nata nel 2009 dall’ambizione di dottorande e dottorandi di creare uno spazio di dibattito accademico e scientifico nell’ambito francofono su materie e oggetti di ricerca la cui accoglienza nelle riviste disciplinari di settore appariva ancora difficile, “Genre, sexualité & société” – dove l’intervista qui tradotta fu pubblicata inizialmente – è oggi una delle riviste francofone più riconosciute nel campo degli studi di e sul genere e sulla sessualità, sostenuta anche dal Centro nazionale della ricerca scientifica francese (cnrs). In un contesto di progressiva istituzionalizzazione di tali studi in Francia, il comitato di redazione della rivista decise di realizzare un numero tematico dal titolo Egologie. Si trattava cioè di interpellare personalità, ricercatrici e ricercatori che avevano contribuito all’affermazione della legittimità scientifica di tematiche un tempo considerate minori o, peggio, inopportune: il femminismo, l’omosessualità, il pensiero queer, la teoria politica lesbica ecc. Attraverso contributi ispirati dal metodo dell’ego-storia e interviste approfondite emerse come, ben prima dell’interesse manifestato dai vertici ministeriali e dagli organi dirigenti delle istituzioni scientifiche, a delineare i contorni di questo nuovo campo del sapere fossero anzitutto la determinazione e l’impegno di persone per cui lo sguardo analitico sulle questioni di genere e sulla sessualità andava di pari passo con una sorta di attivismo scientifico.

Tra queste e tra questi, Jean Allouch, psicoanalista lacaniano, ha svolto un ruolo chiave nell’importazione in Francia di autrici e autori pionieri nel campo degli studi gay e lesbici, trans e queer di origine nordamericana e non solo (tra cui Judith Butler, David Halperin, Lee Edelman, Mario Mieli), tradotti e pubblicati nella collana “Les grands classiques de l’érotologie moderne” delle Éditions et publications de l’École lacanienne (epel). A distanza di qualche anno, appare in maniera ancora più lampante come questa circolazione internazionale non si riduca a un semplice rifornimento bibliografico a uso “interno” di una nicchia di specialiste/i, ma implichi una profonda rimessa in discussione dei modelli analitici che definiscono i perimetri delle discipline accademiche e scientifiche. Non del tutto filosofici, non sempre rigidamente sociologici o antropologici, non solo storici o politici, i contributi di questi studies introducono un turbamento, un disturbo, uno scardinamento radicale – il trouble del titolo di Butler, per intenderci – nel campo dei saperi costituiti e riprodotti dalla settorizzazione disciplinare.

Salutare nell’ottica di una prospettiva critica, questa logica di ripensamento delle categorie concettuali in corso è, allo stesso tempo, ciò che ostacola il riconoscimento di tali studi e del loro contributo “rivoluzionario” al pensiero scientifico, ma anche l’accesso delle nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori alla carriera universitaria. Non solo perché gli oggetti su cui lavorano sono considerati marginali, ma proprio perché, collocandosi all’intersezione di diverse tradizioni disciplinari e debordando dalle frontiere dell’economia generale del mercato accademico, sfuggono all’incasellamento peer-reviewed navigando spesso in una sorta di limbo inqualificato, né qui né altrove, da nessuna parte insomma. Il progetto della rivista “Genre, sexualité & société”, come di altre esperienze simili (si veda nel campo italiano il caso della rivista “About Gender – International Journal of Gender Studies”), nasce invece dalla convinzione che gli studi di e sul genere, gli studi sulla sessualità, queer e femministi, costituiscano – per riprendere l’espressione istituzionale – un settore disciplinare a sé stante e squisitamente transdisciplinare. Sarebbe forse utile che anche nel contesto italiano – in cui osserviamo una crescente presenza di ricercatrici e ricercatori che si collocano in una tale prospettiva, collegata a un crescente interesse da parte di laureande/i e dottorande/i per indagini e interrogativi di questo tipo – si aprisse una seria riflessione sulla collocazione scientifico-disciplinare di simili ricerche, se non addirittura sul sistema tradizionale di settorizzazione generale che definisce la politica accademica e la sua riproduzione.

La conversazione con Jean Allouch, con cui avevo avuto il piacere di collaborare per la traduzione francese da me realizzata del libro di Mario Mieli, Elementi di critica omosessuale, si sviluppa intorno a questa volontà di attraversare i concetti e i paradigmi sottoponendoli a una sorta di stretching intellettuale, da cui deriva anche, a tratti, una certa difficoltà a intendersi o a incontrarsi a metà strada. Laddove, in uno sforzo di analisi socio-politica, propongo ad Allouch di riprendere il discorso sul tema dell’identità affrancandolo da quello che percepisco come una sorta di “panico identitario” direttamente uscito, a mio avviso, dalla proposta di Foucault di leggere lo spazio della contemporaneità omosessuale come una traiettoria di normalizzazione disciplinare dell’identità gay, lo psicoanalista, partendo proprio dall’obiettivo di tracciare percorsi di resistenza al dispositivo della sessualità svelato dallo stesso Foucault, descrive i termini di un’“erotologia di passaggio”. Opponendo l’erotico al sessuale e lo spirituale all’identitario, Allouch va alla ricerca di un linguaggio altro, che faccia breccia nell’architettura grattacielistica delle norme sessuate e sessuali, fallicamente erette come espressioni della verticalità del soggetto dominante e del suo rifiuto strutturale dell’inclinazione – di cui discute, nel suo illuminante saggio, Adriana Cavarero.

Attraverso la sua proposta di fare della pratica analitica un esercizio spirituale, Allouch propone di rileggere il sapere psicoanalitico alla luce della critica queer della politica identitaria, disfacendo l’ambizione totalizzante del soggetto “psy”, anamnesizzato, diagnosticato e tassonomizzato da una voluminosa tradizione di manualistica psicopatologica. Si tratta cioè di fare del soggetto non il punto di partenza di un progetto teorico-politico, e nemmeno il punto di arrivo di un discorso esperienziale, bensì il punto di passaggio in cui si incrociano e si scontrano tensioni e contraddizioni, spinte libidinali, oggetti desideranti e desiderati, la cui dimensione spirituale consiste appunto in un continuo movimento che va e viene, inciampa e si contorce, spezzandosi e ricomponendosi in configurazioni polimorfe ed erotologiche di pensiero e di pratiche.

Accordandomi il beneficio di un supplemento discorsivo che questa premessa mi permette di formulare, sottolineerei come quella figura rigida dell’identità che Allouch oppone alla figura fluttuante della spiritualità, anche nei suoi effetti normativi, non costituisca, e non ha mai costituito, il punto di partenza o il punto di arrivo delle politiche minoritarie, bensì l’oggetto di un incessante lavoro teorico-politico caratterizzato da conflitti e divergenze, più che da omogeneità progettuali. L’identità, o meglio le identità lesbiche, gay, bisessuali, trans o queer, non stanno ai movimenti delle minoranze sessuali come la norma sta all’ordine sessuato e sessuale in una sorta di equazione sociale fondamentale. In questo senso, esse non sono particelle essenziali delle politiche sessuali, ma piuttosto oggetti e strumenti di un lavoro militante in continuo movimento e cambiamento. Che il lavoro identitario possa essere letto o attraversato da esercizi spirituali, riprendendo per esempio, come Allouch propone, le categorie esplorate dagli ultimi lavori di Foucault, è una questione che rimane aperta ed è, forse, la proposta che emerge da questa conversazione. [M.P.]

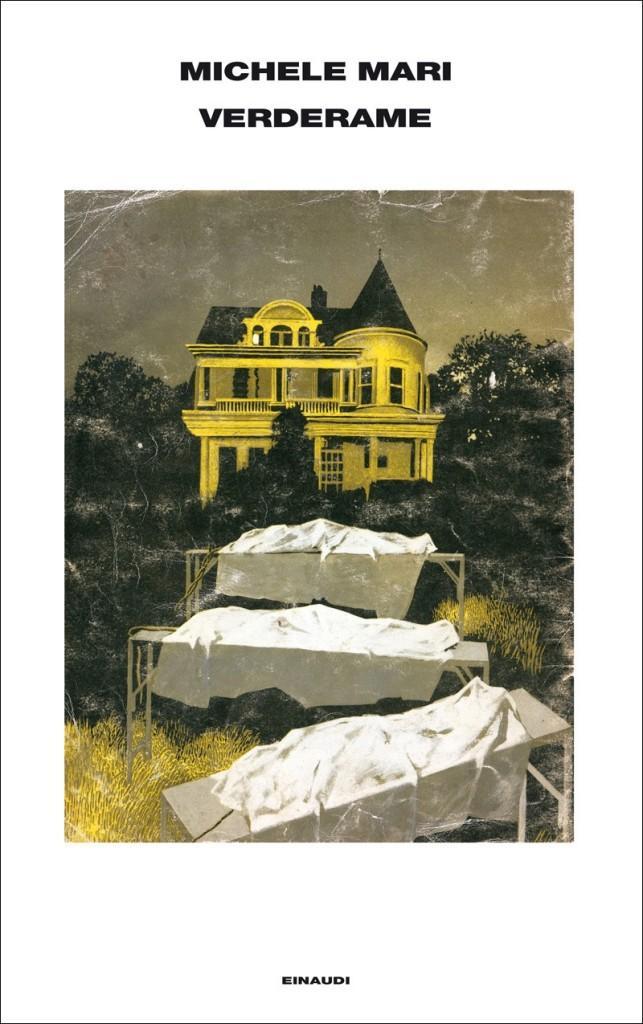

![]()

M.P. Attualmente dirigi la collana “Les grands classiques de l’érotologie moderne” per la casa editrice epel. Esiste una genesi comune di questo progetto, in seno all’École, oppure si tratta di un’iniziativa che potremmo definire “personale”?

J.A. Non è esattamente né l’una né l’altra. Io non ho mai progetti del tutto “personali”. La categoria di persona, che ha dato luogo a ciò che si è chiamato “personalismo”, mi appare una delle categorie più infondate che esistano. Basta far risuonare la parola “persona” per far venire alla luce la sua incongruenza. La persona fa di ognuno un Augusto (l’“augusta persona”), oppure un essere morale (la “persona morale”), rispettabile (il “rispetto della persona”), o uno sterile soggetto giuridico (i “diritti della persona”). Tutta quest’impalcatura, che è allo stesso tempo sociale e linguistica, non resiste nemmeno un attimo di fronte al più piccolo granello di follia. E che dire della personalità? Potremmo mai fare l’amore con una personalità? Per non dire amare una personalità? A questo proposito a Lacan accadde una volta un’avventura particolarmente istruttiva. Dopo aver tentato di situare (ai tempi della sua tesi in psichiatria) la paranoia e la personalità in un rapporto di contrapposizione, si ritrovò a dover ammettere, quarant’anni dopo, che, al contrario, paranoia e personalità sono esattamente la stessa cosa. Insomma, lasciamo in panchina questa maschera che chiamiamo persona, la persona personaggio, e giochiamo il gioco di Ulisse di fronte al Ciclope, rendiamo la persona… nessuno.

Nel 1998 pubblicai un piccolo libro intitolato La psychanalyse: une érotologie de passage, che seguiva di qualche anno una serie di seminari in cui avevo sviluppato l’idea che l’esperienza analitica è fondamentalmente un’esperienza di ordine erotico, capace di produrre – in colui che vi si presta – una modificazione degli “investimenti libidici” (come li chiamava Freud). Una tale concezione dell’analisi – che sarebbe apparsa del tutto triviale agli occhi dei primi analisti, così come a quelli ormai chiusi di Lacan – conserva tuttavia un potenziale scioccante per tutti coloro (analisti inclusi) che sguazzano in quell’ambiente moralizzante che è diventata la nostra odierna Francia. Negli anni cinquanta e sessanta Lacan si confrontava con Bataille di nascosto, ma in compenso si rivolgeva pubblicamente a Sade, che commentava nei suoi seminari. Klossowski era già in tutte le buone biblioteche da qualche tempo, mentre poco più tardi Deleuze avrebbe pubblicato la sua prefazione alla Venere in pelliccia del caro Masoch. Per non parlare della letteratura e del cinema. Per me è dunque a quell’ambiente, a quel preciso milieu, che rimanda la parola “erotico”, che in questo senso si distingue nettamente dalla “sessualità” intesa come dispositivo culturalmente regolato. Infatti, diversamente da quel che se ne dice solitamente (Freud compreso), l’erotico non si risolve, non si richiude sulla morte – né sulla prima né sulla seconda. In luoghi e tempi differenti sono stati in molti coloro che hanno provato a riconfigurare l’esperienza dell’“erotico”. Come avremmo potuto trascurare le esperienze fondamentali apportate da questi “altri”, per quanto pericolose fossero per la tenuta delle teorie analitiche sulla sessualità? Un esempio su tutti è stato quello del transessualismo, che alcuni filosofi e militanti queer hanno completamente rivisitato, fino a costringere gli psicoanalisti – o almeno alcuni di loro – a farla finita con quella sciocchezza psichiatrica che pretendeva di ridurlo a una forma di psicosi. Ma potremmo anche menzionare, per restare sullo stesso registro nosografico, la messa in questione del concetto di perversione, o ancora, su un altro piano, quello di differenza (sessuale) rivisitato dall’homoità di Leo Bersani.

Solo un altro esempio, l’ultimo che mi è venuto in mente dal campo gay e lesbico. Il caso di Sandra Boehringer ha messo in luce, testi alla mano, il fatto che eraste ed eromene nella Grecia antica non funzionassero affatto come dei sostantivi, bensì come delle “attività”. Ciò rimette in questione la lettura lacaniana del Simposio di Platone, e tanto meglio, poiché lo stesso Lacan aveva finito per ammettere che l’uso che aveva fatto di questi termini per parlare dell’amore non funzionava.

Tornando ancora un momento a quegli anni, in cui in Francia è esplosa la questione dell’erotismo in opposizione alla sessualità, non posso non menzionare la Storia della follia e, con essa, Michel Foucault, che rappresentò un incontro decisivo per noi – e per tutti coloro che in quei tempi cercavano di parlare con le persone che una certa psichiatria, oggi come allora, rinchiudeva in caselle di fronte alle quali essa stessa restava disarmata. Curiosamente, Foucault è un riferimento comune del campo freudiano e di quello gay e lesbico, oltre a essere stato l’ispiratore – ricordiamo a questo proposito la celebre conferenza “Che cos’è un autore?”, alla quale partecipò lo stesso Lacan – di alcune delle elaborazioni lacaniane sul “discorso”. Infine, lo dico en passant, non possiamo dimenticare che, anche per Foucault, Bataille aveva un certo peso.

Ti direi quindi che è stato un certo rapporto critico nei confronti di Lacan ciò che ha permesso all’École lacanienne, e solo a essa tra tutti i gruppi che si rifanno a Lacan, di impegnarsi a far conoscere in Francia alcuni lavori gay e lesbici che ci interessavano e che siamo andati a “scovare” negli Stati Uniti. Una simile accoglienza nei confronti di questi lavori resta ancora minoritaria tra gli analisti lacaniani (per non parlare degli altri).

![]()

Tu parli di autrici e autori che, molto prima degli studi gay e lesbici francesi, avrebbero cominciato a mettere in questione il sapere psicoanalitico sulla sessualità e sull’erotismo a partire da una lettura altra, situandosi in un altrove teorico e forse anche pratico. Puoi dirmi qualcosa di più? Di chi parliamo? E, soprattutto, come hai o avete “scoperto” queste autrici e questi autori – per la maggior parte nordamericani – che per primi avete introdotto in Francia? Come vi è giunto questo “carico”?

Come? Un carico? Io la chiamerei piuttosto una ventata d’aria fresca, un alleggerimento, un buon incontro. Mentre il campo degli studi gay e lesbici è stato fin da subito, e resta ancora, ampiamente aperto alla psicoanalisi, se non addirittura dipendente da essa, fino a poco tempo fa in ambito freudiano gravava un pesante silenzio su tutti quei lavori che sono stati capaci di inventare, a partire dalla sessualità, un nuovo genere (se non addirittura generi diversi). Come si è creato il primo contatto tra questi autori e militanti lgbt e la psicoanalisi? È avvenuto attraverso la Grecia antica, da cui né gli analisti, né l’interrogazione gay e lesbica saprebbero allontanarsi. La prima opera “ponte” fu a firma di David Halperin, seguita poco tempo dopo da quella di John Winkler, tradotta da Sandra Boehringer (le cui recenti pubblicazioni testimoniano fino a che punto la Grecia antica resti una posta in gioco cruciale per la nostra contemporaneità).

Rispetto alla messa in questione della sessualità da parte del sapere analitico, mi verrebbe da dire che si tratta di un’operazione percepibile fin dalle prime pubblicazioni di Freud, le quali – è cosa risaputa, anche se oggi un po’ dimenticata – furono oggetto di attacchi molto violenti che arrivarono sino all’ingiuria (“pansessualista” si diceva). Tutto ciò, peraltro, non è mai finito, ne abbiamo avuto la prova molto recentemente in Francia. In ogni caso, ben più determinante della riscoperta della sessualità è forse l’inedita modalità di rapportarsi con il sapere – sempre nuovamente criticato, contestato, rimodellato – che il lavoro di Freud, e di Lacan dopo di lui, hanno rilanciato.

Fin dal principio della psicoanalisi questi moti, che oserei definire browniani, intorno alla questione della sessualità sono stati molto significativi. Non si trattava infatti soltanto di critiche provenienti dall’esterno, ma anche di quelle provenienti dai “secessionisti” della prima ora (Adler, Jung), e persino di quelle di coloro che – sforzandosi di elaborare nuove teorie e pratiche non ortodosse – prendevano le distanze da Freud restando comunque nella sua scia (Ferenczi, Rank, Klein, Reich). Talvolta c’è la tendenza a esagerare il presunto sobbollimento che ha sempre attraversato il sapere analitico e le sue varie correnti, la tendenza a vedere la storia della psicoanalisi come una serie interminabile di litigi. Personalmente credo che quest’accusa tenda a dimenticare che, proprio riguardo alla sessualità per esempio, nel campo freudiano l’accordo mantenuto per più di un secolo (e fino a oggi) su di essa sia piuttosto un segno di morte che di vitalità. Ciò non toglie, ovviamente, che ci sia un serio problema di ordine epistemologico riguardo alla questione della sessualità. Poiché, mi perdonerai il neologismo, si scivola facilmente dal “sobbollimento” alla “confusione”. È qui infatti che, anche riguardo alla sessualità, entra in gioco lo statuto, il ruolo del sapere analitico nella storia della razionalità occidentale.

Nell’ottica di una rivista che si chiama “Genre, sexualité & societé”, il termine “erotologia” potrebbe lasciare qualcuno un po’ perplesso. Come si è imposto questo termine? Come è avvenuto il passaggio dalla “sessualità” all’“erotico”, ammesso che tra questi due significanti ci sia effettivamente un salto? Come sei riuscito ad aggirare l’approccio foucaultiano alla faccenda – il famoso “dispositivo di sessualità” – mantenendo al contempo una posizione freudiana? Cosa si guadagna in questo movimento di disimpegno e dislocazione?

L’identificazione del “dispositivo di sessualità” porta in sé, potenzialmente, anche i semi del suo eventuale smantellamento. Una cosa che viene alla luce, che si trova esplicitata, è già altrove, non è più “attiva” come aveva potuto esserlo in precedenza. È esattamente ciò che è successo allo stesso Foucault, il quale si era stancato di scrivere i volumi successivi della storia della sessualità, e aveva ben presto imboccato una strada diversa, che peraltro non ha mancato di sorprendere molte persone. La celebre “svolta” foucaultiana dei primi anni ottanta (se di svolta si tratta) ha fatto problema ai suoi migliori lettori in Francia, che per questo motivo si sono scontrati a più riprese – penso a Judith Revel, Frédéric Gros, Mathieu Potte-Bonneville e altri ancora.

Non potrebbe darsi che la “sessualità”, quale la concepisce una certa psicoanalisi, sia un impedimento, un ostacolo alla presa in carico della questione della soggettivazione (vedi l’ultimo Foucault), e che invece l’erotica – al contrario – sia un tipo di esperienza capace di aprire la strada a questo esercizio di trasformazione? Quando gli attivisti di Act Up urlavano contro la morte, vestiti tutti di nero, sul boulevard Saint Michel a Parigi, si trattava di aids, certamente, ma si trattava anche di una manifestazione che si ergeva contro una modalità di voltare le spalle alla morte di cui l’Occidente ha fatto la propria cifra fin dalla Prima guerra mondiale. E l’emozione violenta che, da spettatore, mi ha assalito quel giorno aveva a che fare anche con la bellezza di quel gesto che si riallacciava al primo Medioevo, in cui la morte non era ancora pensata come un’esperienza individuale né veniva, allo stesso modo di oggi, ridotta al silenzio. Di che ordine fu allora la mia esperienza di fronte a una simile manifestazione? Psichica? Oh, che mancanza di eleganza sarebbe definirla in questo modo! Sarebbe veramente grossolano chiamarla così! La definirei piuttosto un’esperienza simile a quella dei manifestanti di un corteo, indissolubilmente erotica e spirituale. Questo atto manifestava una condizione del tutto comune per i sieropositivi, te ne puoi rendere conto leggendo l’ultima opera di David Halperin uscita in Francia, che racconta di come la sieropositività abbia dato luogo, almeno negli Stati Uniti, a una cultura specifica in cui chiunque attraversi una situazione di lutto può riconoscersi: sguardo distaccato sul mondo, vivere come un moribondo che non crede più nell’avvenire, che non se ne immagina più responsabile; vivere come se la vita dovesse spegnersi a ogni istante. Tutto ciò ti permette di non considerare più la tua vita come fosse teleologicamente orientata verso un fine, spingendoti a vivere ai limiti della conoscenza: ti proibisce di sentirti padrone di ogni cosa e ti obbliga a chiederti, come fa il teorico queer Michael Warner commentando Halperin: “A quali condizioni vale la pena continuare a vivere?”, o ancora: “Puoi soltanto immaginare questo te che sarà sopravvissuto (agli amici, agli amanti?)”. La sottocultura “sieropositiva” ha dato vita a un rapporto con la morte la cui radicalità emerge tanto più nettamente quanto più la negazione della morte resta una costante della nostra cultura “normale”. In questo senso, colui che è in questa situazione è un thanatopos.

Lo strapotere della spiritualità cristiana, che offre al credente una vita eterna futura, è tale che non sappiamo più scorgere dove e quando sono all’opera delle spiritualità configurate altrimenti. Ecco un primo esempio che potrà stupirti: la pesca con la lenza. Di che cosa si tratta? Di uno sport? Di un’industria? Di un comportamento da cittadino irresponsabile, se per esempio la si svolge nei giorni in cui si dovrebbe andare a votare? Certamente, ma soprattutto, e in primo luogo, si tratta di un’esperienza spirituale: lo dimostrano alcune splendide pagine che Pierre Bergounioux dedica a questo esercizio. Mi pare ovvio che qui occorra l’aiuto della letteratura “specializzata” per intravvedere il carattere spirituale della pesca con la lenza, eccetto probabilmente che per i pescatori. La vita dei santi è forse più accessibile… è quasi banale scorgere oggi in santa Teresa d’Avila, e in molti altri mistici, l’intreccio tra un’erotica e una spiritualità. Più vicino a noi ti citerei Pasolini, e non solo Salò, ma tutto Pasolini.

Eccoti un altro caso non convenzionale di “spiritualità”. I bambini di oggi hanno delle piccole consolle grazie alla quali – o per colpa delle quali, dipende – si trovano identificati con un minuscolo personaggio e passano le ore a cercare di raggiungere un tesoro protetto dalle mura spesse di un castello o da un esercito di soldati che tentano di ucciderli sbarrandogli la strada verso il prezioso tesoro. Di cosa si tratta? Perché tanta passione, tante ore “perse” dai ragazzini in una simile pratica? Non sapremmo rispondere se non confrontando questo gioco fintamente guerriero (anche se lo è a tutti gli effetti) con la prima mistica ebraica (la Merkaba), quella dell’accesso al trono della gloria divina, al quale si oppone tradizionalmente una moltitudine di guardiani e di demoni.

![]()

La genealogia che tentiamo di seguire ci riporta costantemente al gesto inaugurale del Foucault storico della follia e della sessualità, ma anche del Foucault archeologo del sapere. I gay and lesbian studies nascono nello stesso luogo in cui Foucault li ha, per così dire, provocati. Tuttavia tu sostieni che lo stesso Lacan, tramite il suo “non esiste rapporto sessuale”, attraverso il suo gesto di destituzione delle categorie implicate nel sedicente “rapporto sessuale” – come per esempio nel caso dell’Uomo e della Donna – abbia aperto una breccia all’interno della psicoanalisi. Tu consideri infatti questa parte dell’indagine lacaniana come un invito, ovviamente a posteriori, ad approfondire questo tipo di studi. Mi sembra però che un simile invito, nel campo psicoanalitico, resti ancora disatteso. Mi pare infatti che solo Teresa de Lauretis, teorica queer, non tema oggi di debordare dal proprio “ambito” strettamente freudiano. A questo riguardo ha pubblicato recentemente Pulsions freudiennes. Psychanalyse, littérature et cinéma. Qual è la tua lettura della resistenza interna prodotta dalla militanza gay e lesbica rispetto a certe forme di sapere che, come la psicoanalisi, almeno in ambito francofono, erano state abbandonate dai movimenti lgbt?

Come sai all’interno della psicoanalisi il campo gay e lesbico è diviso: alcuni, tra cui Teresa de Lauretis, Leo Bersani, Judith Butler, Lee Edelman, Diana Fuss, Earl Jackson, Tim Dean, Mario Mieli, vi trovano utili elementi di sapere, mentre altri – a cominciare da David Halperin – hanno elaborato un’esperienza “gaia” della soggettività senza nessun ricorso alla psicoanalisi, ergendosi addirittura, e con ottime ragioni, contro il discorso psicoanalitico, o meglio, contro un sapere psicoanalitico considerato acquisito e suscettibile di essere applicato logico-deduttivamente. Vorrei anche farti notare che gli americani hanno pochi mezzi per studiare Lacan, eccetto coloro che lo leggono in francese e che non si accontentano di traduzioni (erronee) dei seminari pubblicati e poi tradotti in maniera discutibile, procurandosi piuttosto le stenotipie o le trascrizioni meno approssimative che circolano. La difficile reperibilità, la difficoltà e la quasi intraducibilità dei testi di Lacan hanno indotto molti teorici queer americani a servirsi di altri riferimenti: Leo Bersani, per esempio, tra quelli per cui la psicoanalisi è decisiva, preferisce usare i lavori di Jean Laplanche (e ovviamente di Freud) piuttosto che quelli di Lacan, non solo per la ragione appena ricordata, e quindi per una giusta prudenza, ma anche perché la dottrina laplanchiana sembra offrirgli risposte più pertinenti rispetto alle sue domande. La responsabilità di questo stato di cose deriva, in larga parte, dal fatto che Lacan non ha restituito un lavoro di sistemazione critica dei suoi testi, né ha messo a disposizione dei lettori degli studi compiuti, esaustivi e degni di fede, molto diversamente da Foucault. Quando vediamo ciò che circola negli Stati Uniti tra i ricercatori lgbt sotto l’etichetta “pensiero lacaniano” a molti di noi, che siamo stati suoi allievi, cadono letteralmente le braccia… Ti devo menzionare Julia Kristeva? Lo sto facendo ora…

Non bisogna tuttavia insistere troppo sulle incomprensioni d’oltreoceano; gli europei forse non hanno fatto di meglio se è vero che, persino in Francia, niente assicura che l’insegnamento di Lacan sia stato poi davvero così ben recepito persino dai suoi stessi allievi. Ci si è affrettati a farne un “sistema di pensiero” (ti citerei Élisabeth Roudinesco), si è medicalizzata la sua clinica (è il caso dei gruppi lacaniani più importanti dal punto di vista numerico), se ne è tratta una morale (i media adorano quest’aspetto – gli analisti lacaniani a pieno titolo che fanno lezione al popolo, ed è anche ciò che predilige Eribon), lo si è sposato surrettiziamente con alcune religioni, in particolare cristianesimo ed ebraismo. Ma la questione, che ho intravisto solo da poco, per la precisione dopo una conversazione con David Halperin, è un’altra. Mi sono sorpreso a dirgli, mettendomi in quella posizione di visionario che detesto, che la sovversione gay, lesbica, trans, ai suoi inizi, non aveva ancora sputato il rospo. Bisogna imputare all’urgenza dell’azione politica (che resta decisamente d’attualità, lo sai bene, sia sul piano legislativo che sanitario) questa specie di blocco che ho intravisto? Dovresti essere tu a dirmelo! Di qualunque cosa si tratti, probabilmente è in queste dichiarazioni, in queste prese di posizione che si fanno attendere, che Lacan potrebbe servire. È stato lui in fondo ad aver compromesso la distinzione uomo/donna, a smantellare il rapporto sessuale; e potremmo interessarci anche al suo piccolo oggetto a per ripensare l’erotico da un punto di vista al contempo minoritario e specifico. Capisco se, ascoltando tutto ciò, mi troverai delirante. Tuttavia Freud stesso, alla fine della sua vita, era giunto a un’apertura di questo tipo (e Lacan condivideva la sua affermazione, insorgendo contro il silenzio delle donne rispetto alla loro posizione soggettiva). La questione decisiva è la ricusazione della femminilità (Ablehnung der Weiblichkeit) da parte di entrambi i sessi. Il fatto che la femminilità fosse barrata da un “non ne voglio sapere nulla” radicale manteneva la sessualità, agli occhi di Freud, allo stato di enigma.

Nel tuo libro Le sexe du maître ci mostri contemporaneamente sia l’incontro mancato degli studi gay e lesbici con la psicoanalisi, sia la tua posizione decisamente critica rispetto alla psicoanalisi. Inoltre, in La psychanalyse est-elle un exercice spirituel? invitavi la psicoanalisi e “ciò che essa produce a livello di sapere” a fare i conti con “una razionalità della quale non ha né l’esclusività, né una particolare padronanza”. Da dove proviene questa “razionalità esterna” che mette in questione le resistenze teoriche e pratiche della psicoanalisi?

Nella conversazione con Halperin che ti citavo poco fa mi sono permesso di fargli notare che non poteva sottrarsi dal luogo, culturalmente eccentrico, dal quale parlava. Non mi riferisco al suo status di universitario (che certamente conta), ma a quello di un gay così come lo rappresenta, anche se parzialmente, il film Tea and Sympathy (che Lee Edelman riprende ironicamente titolando in maniera umoristica uno dei suoi articoli Tea-room and Sympathy). Halperin non dissocia il suo status di antichista e di militante, e la sua militanza è capace di mostrare, come nel caso del suo studio sull’amore in Platone, dei tratti che sarebbero rimasti nascosti senza un approccio così fuori dagli schemi. Rispetto a queste posizioni, altri ricercatori lgbt sono indissolubilmente eruditi e militanti. Per questo, aggiungerei, il risultato di quel lavoro non è legato esclusivamente a una comunità, ma al contrario si rivolge a ognuno, a me come a chiunque. E ciò vale anche nel campo freudiano: ciò che può emergere, come sapere, dopo l’esperienza analitica non è destinato ai soli analisti. Un Winkler, anche lui grecista e militante, non potrebbe essere soddisfatto se i suoi lavori fossero recepiti e apprezzati solo dalla comunità gay e lesbica. Si tratta di dimostrare l’interesse e la pertinenza di simili studi anche per gli antichisti e, ancor più in generale, per chiunque. C’è del “comune” nella “comunità”, l’in-comune non è altro, in ultima analisi, che ciò che ci accomuna tutti. Solo lì possiamo incontrare una forma, non religiosa e personale, di giudizio universale. Ma questo in-comune, poi, esiste davvero?

Il tuo proposito di ripensare la psicoanalisi nel senso di una “spi-coanalisi”, “nome che elimina lo ‘psy’ e gli sostituisce lo ‘spi’ di spirituale”, potrebbe apparire “indecente” poiché – come fai vedere nel tuo libro – mette al centro la passione di Freud, e dello stesso Lacan, per lo spiritualismo se non, addirittura, per lo spiritismo. Quando scrivi che “il movimento suscitato da Foucault un po’ ovunque (Europa, Giappone, America Latina, Stati Uniti)” è un “movimento spirituale”, e quando dici – con David Halperin che “i movimenti femministi, omosessuali, lesbici, trans, bi, queer, sono altrettanti movimenti spirituali”, non hai la sensazione che questa sia un’affermazione un po’ “indecente”? Indecente non tanto nei riguardi di questi movimenti, ma piuttosto nei confronti della filiazione foucaultiana che reclamano. Non ritroviamo forse, di nuovo, come diceva Hocquenghem, in questa spiritualità “identitaria” la riproduzione normativa di quelle categorie “psico-poliziesche” che ci illudiamo di aver finalmente liberato dal loro alone di mostruosità? Non pensi che il rimando teorico al Foucault dell’Ermeneutica del soggetto rischi di produrre un oblio nefasto del Foucault della Storia della sessualità? Detto in altri termini, mi sembra che la proposta “spi-coanalitica”, iniettando la spiritualità nella sessualità, cacci dalla porta la dimensione identitaria per farla rientrare però, prontamente, dalla finestra sotto forma di movimento spirituale.

Non penso che Freud e Lacan siano stati attratti in modo particolare dallo spiritualismo o dallo spiritismo. Per Freud si trattava evidentemente di allontanare il più possibile la psicoanalisi da queste pratiche, per metterla piuttosto all’ombra della scienza. Dimmi se sbaglio quando affermo (1) l’esistenza di una frattura tra i lavori di autori come Mieli, Pasolini o Gil-Albert e quelli di molti ricercatori lgbt contemporanei. Si tratterebbe di una sorta di rinuncia, in particolare nel caso di Gil-Albert, dell’idea di una comunità “omo”. Interpellato a questo proposito, Halperin mi ha segnalato che esiste una partizione tra un’omosessualità pensata in senso comunitario e un’altra che, al contrario, fondandosi su Gide e Hocquenghem, pensa l’omosessualità fuori dalla comunità – quest’ultima corrente, in cui si situano Bersani ed Edelman, è detta non a caso “antisociale”. Qual è dunque la posta in gioco di tale scissione?

Sbaglio ancora se affermo (2) l’esistenza di una cesura operata in seno allo stesso Foucault, come se tutto si fosse richiuso col suo volume sulla storia della sessualità? Tanto da far sì che ciò che è venuto dopo sia stato giudicato di troppo, o addirittura malvisto? Davvero L’ermeneutica del soggetto non ci dice nulla rispetto all’omosessualità? Io lì vedo, al contrario, delle possibili aperture e delle possibili strade da intraprendere per attraversare ciò che evocavo poco fa, cioè questa sorta di arresto del movimento lgbt, questa sospensione di una sovversione che non ha ancora detto la sua ultima parola né, probabilmente, quella decisiva.

È probabile d’altronde che questo arresto sia, in qualche modo, una caratteristica di tutto ciò che è racchiuso dal bel nome di “movimento”. Così fu anche, in fondo, per la psicoanalisi. Un movimento si scontra con ciò che gli si oppone (la tavola resiste alla pressione della mano fintanto che la mano esercita una pressione); ma un movimento ha anche a che fare con la resistenza interna che induce i suoi militanti a non osare al di là di un certo limite (variabile, beninteso, a seconda dei casi). Non è casuale che Foucault, in quello che sarà il suo ultimo corso, sceglierà il tema della parresia, del rischio, del coraggio implicato nel dire la verità. Arrivo al cuore della tua critica, ammesso che io sia riuscito a coglierla per bene, dato che è sottile. Ti mi imputi di iniettare la spiritualità nella sessualità. Oh Dio, il mio potere non è così grande! Non c’è bisogno di nessuno affinché l’erotico – cioè una scopata se preferisci, ma anche il cibo, l’esperienza musicale, la defecazione intesa in senso esteso (ecco gli oggetti piccoli a) – sia compreso come un’esperienza indissolubilmente spirituale e corporea. Abbiamo perso molto sostituendo “psichico” a “spirituale”; io cerco semplicemente di seguire questa china risalendola, come diceva Gide.

Tu mi sembri temere il sopraggiungere di un nuovo stile identitario che scavalchi le questioni e le lotte politiche, ispirate dalla Storia della sessualità, in direzione di un disimpegno “spirituale”. E forse hai ragione, potrebbe essere quello che sta accadendo. Ogni lotta politica si svolge in fasi e tempi anche molto differenti tra loro, e a volte deve addirittura dotarsi di speciali paraocchi. Tuttavia non è così semplice. Durante un incontro avuto nel 1970 con un amico psicoanalista, lui mi raccontava di quanto queste questioni surriscaldassero i luoghi angusti dell’École freudienne: “Non è più il momento di interessarsi alla teoria. Lacan ci ha fornito ciò di cui abbiamo bisogno, e ci basta; oramai si apre il tempo della politica”. Queste parole consumarono la nostra separazione. Ora, che ne è trent’anni dopo? Il gruppo al quale il mio amico si è unito si è in effetti esteso considerevolmente, non ha prodotto nulla sul piano della ricerca, ma soprattutto ha rovesciato l’esercizio analitico in una pratica medica. Questo in nome di Lacan! Rispetto al divario politico che indichi tra la Storia della sessualità (politicamente utile) e L’ermeneutica del soggetto (da mettere politicamente da parte), sono su una posizione diametralmente opposta e credo anzi che, solo non trascurando la loro possibile articolazione, la questione dell’identità potrà un giorno essere ripensata in maniera originale e condurre addirittura – chi può dirlo? – a lotte politiche più vive e intelligenti di quelle agite fino a oggi.

![]()

Riprendo la domanda precedente sotto un’altra forma. È certamente più attraente, ideologicamente parlando, combattere la sovrapproduzione psichiatrica di sapere sulla sessualità agitando lo spettro di una resistenza nei confronti delle identificazioni forzate. Ma è molto più complesso e costoso mantenere una vera vigilanza critica e autocritica su questi temi. Occorre constatare infatti che il rifiuto foucaultiano di cedere all’ontologia identitaria dell’omosessualità all’epoca non era nuovo. Guy Hocquenghem, dicevo prima, si era già dedicato a questo esercizio critico, mentre altrove la “critica omosessuale” di Mario Mieli già si batteva dall’interno per far esplodere le cristallizzazioni identitarie. Questi atteggiamenti non si situano nella genealogia scientifica della parola “omosessuale”, quanto piuttosto nella stessa pratica militante, vale a dire nelle opzioni e nelle scelte adottate dalle e dai militanti. Allo stesso modo, il panico identitario mi sembra dislocato, nel senso in cui, se prendiamo per esempio la sovraesposizione identitaria dei movimenti lgbt come il segno o il sintomo della normalizzazione in atto dell’omosessualità, rischiamo di perdere la profondità storica del contesto in cui si gioca l’integrazione sempre più spinta dell’omosessualità nel regime politico della democrazia.

Non credi che voler “sfuggire” alla dimensione identitaria costitutiva dell’omosessualità, aggirando i fenomeni di affermazione identitaria ai quali dà luogo e prendendoli per dei fenomeni “spirituali” renda più complessa la loro indagine storico-politica, e quindi anche una presa di distanza da queste identificazioni?

Tu sei posizionato meglio di me per notare la negligenza attuale rispetto alla “profondità storica” di cui parli. E te lo confermano, se ce ne fosse bisogno e malgrado qualche eco non trascurabile, i pochi effetti della pubblicazione in Francia di Mieli, che hai tradotto. Ma cosa intendi con parole quali “dimensione”, “costituzione”, “identità”? Di quale “dimensione”? E che cos’è una “dimensione identitaria”? Non comprendo cosa intendi con dimensione identitaria, mentre l’espressione “fenomeni di affermazione identitaria” mi pare chiara e distinta. Resta il fatto che non puoi affermare che pensare il movimento gay e lesbico (lo stesso termine fu utilizzato per la psicoanalisi: Bewegung) come un movimento spirituale significhi farne automaticamente una dimensione identitaria e costitutiva dell’omosessualità. La domanda è infatti anche questa: che concezione hai della spiritualità per pensare che essa renderebbe impossibile la comprensione dei fenomeni di affermazione identitaria? Suppongo, al contrario che una nuova figura della spiritualità, quella che ci proviene dall’Ermeneutica del soggetto, renderebbe tali fenomeni accessibili in modi del tutto inediti e costruttivi – come si vede per esempio nel lavoro di Mark Jordan, che mostra come la categoria di “sodomia” sia stata un’invenzione della teologia medievale cristiana, una pratica eminentemente spirituale poiché fondata sul concetto di contro-natura. Non c’è, in questo caso, la profondità storica che auspicavi?

Ti concedo di aver tagliato forse un po’ con l’accetta queste nozioni. Ma sono convinto che il vero problema sia proprio questo: il fatto che non riusciamo a definire con un minimo di chiarezza l’identità militante non implica che ce ne dobbiamo sbarazzare. O, al limite, potremmo farlo solo a pegno di un’incomprensione storica. Voglio dire che la spiritualità di cui stiamo parlando, e che si tratterebbe di prendere in conto, resta un’esperienza in dialogo con la dimensione identitaria. Con “dimensione identitaria” mi riferisco a una condizione storica fondamentale, che situa volente o nolente l’omosessualità nel solco tracciato dalla “fuga dalla religione”. Questa fuga, radicalmente contemporanea, ha una forte struttura identitaria e attribuisce all’omosessualità un discorso, caratterizzato semanticamente proprio dal concetto di identità, che i militanti e le militanti lgbt si sono lungamente impegnati a produrre e riprodurre.

Voglio dire che, da un punto di vista politico, il movimento lgbt nasce proprio in un contesto contrassegnato da questa petizione identitaria costitutiva. Ma il problema è proprio questo, poiché oggi il dispositivo di sessualità in cui siamo immersi è a tutti gli effetti un dispositivo identitario; ed è per questo che personalmente cerco di restare il più vicino possibile al Foucault della Storia della sessualità– anche se si tratta certamente di una vicinanza che è anche una vigilanza critica, non tanto legata alla prese di posizione politiche, ma a questioni di intelligibilità storica dei suoi lavori. Ti dirò, esattamente al contrario della partizione che mi hai attribuito, che ritengo la Storia della sessualità politicamente “inutile”, da un punto di vista di azione politica, ma storicamente inattaccabile; mentre ritengo L’ermeneutica del soggetto politicamente e praticamente molto feconda, ma storicamente inutile per centrare il momento storico che stiamo attraversando oggi.

Infine, se capisco bene cosa stai dicendo, spiritualità e identità potrebbero essere considerate come due facce della stessa medaglia, nel senso che si tratta di individuare forse una meccanica capace di mettere in tensione, e al limite di confondere, le due facce di questa medaglia. Ma è poi davvero possibile mantenere questo stato costante di tensione? Come possono davvero funzionare insieme identità e spiritualità? Saresti d’accordo se ti dicessi che gli autori che avete scelto per la collana sull’“erotologia moderna” della epel sono accomunati dal fatto di tenere in tensione queste due facce e dal tentare, tra di esse, delle permutazioni e delle sovrapposizioni ogni volta genuinamente inedite? Non vedi in questi gesti epistemologici definirsi una meccanica spiritualità-identità nella cui tensione riecheggia quella foucaultiana del rapporto piacere-potere?

Personalmente credo che fare dell’identità e della spiritualità due facce della stessa medaglia significherebbe perdere di vista entrambe. Francamente non saprei dare il minimo senso a un supposto dialogo tra di esse. In psicoanalisi, l’identità dell’analizzante è in gioco, in vivo, nella pratica analitica; o meglio, sono le sue identificazioni a essere in gioco. Perché la psicoanalisi non ha dovuto aspettare i queer per cessare di parlare di identità (statica), interessandosi piuttosto alle identificazioni (dinamiche, fragili, risultato di investimenti libidici e odiamorosi).

Bisognerebbe forse, piuttosto, prendersi il tempo di studiare come ognuna delle Scuole della Grecia antica abbia potuto creare una modalità inedita di spiritualità dandole un nome e quindi un’identità: cinici, stoici, epicurei, pitagorici, platonici, e a volte, come ci ha mostrato Pierre Hadot, addirittura degli incroci. Devo dirti quindi che non sono d’accordo nel considerare storicamente inutile, nonostante le virgolette di cui hai dotato questo aggettivo, L’ermeneutica del soggetto. Perché è un lavoro che mi ha aperto una vera e propria pista, che considero tra le cose più utili e importanti che mi siano capitate nella mia vita intellettuale, e che mi ha dato il coraggio di provare a posizionare la psicoanalisi fuori dal campo minato della “funzione psy”, dove purtroppo la mantengono ancora non pochi – e poco virtuosi – interessi.

Mi permetti, per concludere, una piccola impertinenza e una piccola inversione? La spi-ritualità, su cui hai tanto investito, non rappresenta forse – in alcune delle sue versioni “gaie”, una sorta di psy-ritualità? Non prende cioè la forma di una pseudo-critica, tutto sommato nuovamente “psy”, che non riesce a farla finita con l’eredità psicoanalitica della riflessione sull’omosessualità, e che ripete in fondo sempre lo stesso ritornello, la stessa “ritualità” critica che si pavoneggia di essere sfuggita alla psicoanalisi, mentre resta al contempo totalmente incapace di fare i conti con il fatto che l’omosessualità è stata, e rimane, produttrice di identità e persino, non temo di dirlo, di spiritualità? Mi pare che nella tua risposta di prima emerga il desiderio di non fuggire da questa tensione, ma di provocarla e di provare ad abitarla. Ma qual è il campo di battaglia di questa tensione, dove si produce effettivamente?

Di fatto, ho opposto la spiritualità alla psy-ritualità nel libro che ha reso possibile la mia lettura di L’ermeneutica del soggetto. La tua domanda ha quindi un certo valore, che giustifica la sua pertinente impertinenza. Il mio invito a sottrarre la pratica analitica dalla funzione psy, come sai, non ha molte chance di essere intesa, se non da una sparuta minoranza, anche a causa del moralismo imperante nella psicoanalisi di oggi. Tutto ciò non toglie ovviamente che il problema sia proprio questo, e che interessi allo stesso modo la psicoanalisi, la psichiatria e la psicopatologia.

Ti propongo due esempi, che mi sembrano dei luoghi ben reali in cui si produce la tensione di cui parli. Recentemente ho avuto notizia di come si comporta uno psicopatologo affermato quando si trova in posizione di analista, cioè quando si ritrova ad accogliere una domanda di psicoanalisi. Egli si impegna, in primo luogo, a elaborare una diagnosi, per poi decidere anche che cosa, dell’analizzante, è analizzabile e che cosa non lo è. Che brav’uomo il nostro psicopatologo… Ma che cosa accade in realtà in questa dinamica? Semplicemente che, non appena l’analisi comincia ad avvicinarsi al non-analizzabile, cioè quando inizia a farsi “rovente”, il nostro amico la dichiara… terminata. La dichiara terminata nel momento in cui dovrebbe essere veramente messa in gioco, o peggio, appena prima che possa davvero cominciare a essere giocata, capisci? Tutto ciò è un errore, perché – per certi aspetti – la psicoanalisi ricorda la medicina galenica, che faceva della crisi – prodottasi all’acme della malattia – una chance di guarigione. Questo tagliar corto non vuol dire altro se non che non c’è stata la minima analisi, ma d’altronde non c’è molto da stupirsi, perché è assurdo che uno psicopatologo possa esercitare come psicoanalista.

Ora ti racconto l’altro esempio. Le parole “psichiatra” e “psicopatologo” sono parole molto rispettate, parole che fanno paura, al punto tale che la maggior parte degli specializzandi non riesce a vedere tutti i pregiudizi attraverso cui sono fabbricate queste parole “alte”. Se lo facessero, ne ricaverebbero delle gran sorprese. I manuali e i corsi attraverso cui si insegna la psichiatria sono costruiti appositamente perché l’aspirante non si confronti mai con i pregiudizi costitutivi del sapere psichiatrico.

Questa è proprio una questione che fa saltare la mosca al naso: quanto vale una disciplina che ha creduto per anni e anni che la degenerazione fosse uno stato osservabile, e per di più meritevole di essere elevato a paradigma scientifico? Che valore ha una disciplina che ancora nel secondo dopoguerra ha usato – e abusato – della lobotomia, per poi far piombare un silenzio tombale su questo osceno episodio della propria storia (come racconta Philippe Pignarre), e che oggi – nell’auto-storia che racconta a se stessa – attribuisce la felice invenzione della psichiatria istituzionale a degli antifascisti. Una disciplina che, più recentemente, ha preteso di definirsi a-teorica e che oggi si fonda sugli stessi principi classificatori usati dalla catena di surgelati Picard per stoccare la propria merce – come non ha mancato di rilevare lo schizofrenico Marco Decorpeliada. Non ti sembra che in tutto questo manchi proprio la più piccola ombra di spiritualità?

Ma torniamo alle parole grosse, come la parola “dissociazione”. Dire di qualcuno che è dissociato, oggi, significa farne automaticamente uno schizofrenico, ossia una categoria nosografica su cui lo stesso Lacan si è riservato la prudenza di non sbilanciarsi. Ma se ti dicessi che altri analisti, che come me hanno a cuore la questione della spiritualità, hanno approcciato la questione della dissociazione in maniera completamente diversa? Sudhir Kakar, psicoanalista indiano e traduttore in francese del Kamasutra, ha messo in luce per esempio come le cure ottenute dagli interventi degli sciamani si producano proprio grazie a una pratica indotta di dissociazione, ossia attraverso quella che comunemente chiamiamo trance.

Il suo lavoro sulla spiritualità e la sua comparazione della psicoanalisi con le pratiche curative sciamaniche – che hanno fatto parte di tutte le culture del mondo – ci fanno capire fino a che punto la dissociazione sia un concetto che va rivisto e ripensato profondamente. Visto il numero di schizofrenici diagnosticati in Occidente, mi sembra proprio un tema che non può restare ancora a lungo inevaso.

A volte immagino Lacan, vicino alla morte, che si chiede che cosa ha davvero ottenuto. Lo immagino pensare al futuro del suo insegnamento, all’accoglienza, alla difesa e alla ripresa che gli psicoanalisti – e non solo – hanno riservato al suo insegnamento. Non me lo immagino affatto contento; anzi, lo immagino profondamente insoddisfatto, e proprio a partire dai suoi allievi più vicini, compresi quelli che – nei momenti più drammatici – si è trovato a valorizzare e ad eleggere come suoi successori. Il mio pasticcio non ha alcuna speranza di fare meglio di lui, che aveva ben altre doti e altri mezzi, e devo dire che la tua domanda me l’ha ricordato. Certo, se riuscissi a produrre col mio lavoro qualche piccola trasformazione locale, capace magari di essere recepita da qualche vero analista, allora potrei dire almeno che il mio lavoro non è stato completamente nullo. Eccoti il conto.

Traduzione dal francese di Andrea Muni e Carla Troilo.